Entgegen vielen politischen Bekundungen hat die Finanzkrise zu keinem regelrechten Umdenken bei der Staatsfinanzierung geführt – Risiken nehmen wieder zu

Von Stephan Lorz

Schulden haben einen janusköpfigen Charakter: Damit können Investitionen finanziert werden, die künftiges Wachstum ermöglichen. Das erhöht den Wohlstand. Sie können den Schuldner aber auch ins Unglück stürzen, wenn er sich übernimmt – oder sich die Rahmenbedingungen ändern. Denn Schulden machen verletzlich gegenüber Schocks am Finanzmarkt und sie verengen den finanziellen

Spielraum. Wo genau die Grenze zwischen beiden Sphären liegt, darüber streiten sich die Ökonomen. Dass sie im Falle der Finanz- und Schuldenkrise vor zehn Jahren überschritten worden war, darüber

sind sich aber alle einig. Im Falle der amerikanischen Bankenkrise ging man zu leichtfertig mit der Verschuldung um, was einzelne Institute in die Krise stürzte und schließlich das globale Finanzsystem erschütterte. Und im Falle der Euro-Krise waren es einige Staaten, die sich bei der „Rettung“ ihrer Banken verhoben oder sich schon vorher eine zu hohe Schuldenlast aufgebürdet haben.

Umso mehr erstaunt, dass die Finanz- und Schuldenkrise nicht zu einem radikalen Umdenken geführt hat. Das hat objektive Gründe, die sich aus der Bekämpfung der Krise herleiten, liegt aber auch an politischen und kulturellen Faktoren. Nur wenige Länder wie Deutschland können seit 2007 einen deutlichen Fall der Schuldenquote vorweisen. 2019 wird sogar wieder die 60-Prozent-Marke in Relation zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) unterschritten. Unmittelbar nach der Krise stieg dieser Wert noch bis auf 80,9 %.In den meisten anderen Euro-Staaten ist das nicht gelungen – im Gegenteil: Die Staatsverschuldung liegt noch immer deutlich über dem Vorkrisenstand, kritisiert Michael Heise, Chefökonom der Allianz. Und das trotz der längsten Boomphase seit Jahrzehnten und trotz Unterstützung der Notenbank mit Nullzinsen und Anleihekäufen. Erst im laufenden Jahr dürften alle Euro-Staaten erstmals seit Start der Währungsunion das Drei-Prozent-Defizitkriterium einhalten.

Das Schuldenstandskriterium indes liegt noch in weiter Ferne. Selbst unter günstigsten Bedingungen, so die Allianz, werden die ehemaligen Eurokrisenländer die 60-Prozent-Grenze auch in 15 Jahren noch nicht erreicht haben.Problem sind dabei weniger die politisch immer wieder in Anspruch genommenen „Umstände“, die eine striktere Konsolidierung einfach verhindern würden, sondern der fehlende politische Wille, weil Wählerwünsche enttäuscht und Wahlversprechen sich ansonsten als unfinanzierbar erweisen würden – und weil die ultraniedrigen Zinsen schlicht falsche Anreize setzen. Kredite sind ja so billig wie noch nie. Das ist verführerisch. Kritik an der Schuldenpolitik wird zudem gerne mit der Klage über die oktroyierte wachstumsfeindliche „Austeritätspolitik“ gekontert. Dabei haben die Staatsausgaben in der Eurozone seit 2007 beständig zugelegt. Die laute Klage vom Gürtelengerschnallen ist schlicht falsch.

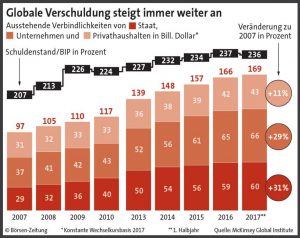

Der Hunger nach Kredit (nicht nur von Staaten) ist indes ein globales Phänomen: Nach Angaben des McKinsey Institute ist die staatliche und private Verschuldung zwischen 2007 und 2017 weltweit von 97 auf 169 Bill. Dollar gestiegen. Der neue Chefökonom der DWS, Martin Moryson, zeigt sich denn auch ziemlich zerknirscht: „Die Schulden wandern, gehen aber nicht weg.“ Nur Schuldner und Gläubiger seien andere.

Der Hunger nach Kredit (nicht nur von Staaten) ist indes ein globales Phänomen: Nach Angaben des McKinsey Institute ist die staatliche und private Verschuldung zwischen 2007 und 2017 weltweit von 97 auf 169 Bill. Dollar gestiegen. Der neue Chefökonom der DWS, Martin Moryson, zeigt sich denn auch ziemlich zerknirscht: „Die Schulden wandern, gehen aber nicht weg.“ Nur Schuldner und Gläubiger seien andere.

Gefährlich werden die Schulden vor allem dann, wenn der nächste Abschwung kommt. Dann trifft er auf einen Schuldenberg, der noch größer ist, als er es zu Beginn der Finanzkrise gewesen war. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Zentralbanken ihr Pulver weitgehend verschossen haben und noch nicht wieder abwehrbereit sind. Der konjunkturelle Herbst hat sogar schon begonnen; hinzu kommen der Protektionismus und das Unterfangen der Notenbanken, aus der ultralockeren Geldpolitik auszusteigen. Das hätten sie mal früher zu Boomzeiten machen müssen. Gerade deshalb erstaunt auch die Chuzpe, mit der die US-Regierung sich zur Finanzierung ihres Budgets am Kreditmarkt bedient und die Schuldenquote (und damit auch die Zinslast) weiter nach oben treibt.Was tun? Die Ökonomen der Commerzbank fordern eine „Schuldenbremse mit Biss“.

Aber wie durchsetzen, wenn die EU-Länder deren Verbindlichkeit ohnehin infrage stellen? Die verquere Debatte über deutsche „Austeritätsforderungen“ lässt tief blicken und lässt den Argwohn aufblitzen, der innerhalb der Eurozone allgegenwärtig ist. Die eine Staatengruppe setzt auf stabile Finanzen, die andere geht davon aus, dass Wachstum nur durch höhere (kreditfinanzierte) Staatsausgaben erreichbar ist. Zwei unvereinbare Standpunkte, welche letztlich die Existenz der Eurozone infrage stellen.Aber vielleicht gelingt noch ein Kompromiss. Nicht zu Unrecht war in den Maastricht-Kriterien ein Schuldenstand von 60 % des BIP und ein laufendes Defizit von maximal 3 % vorgegeben. Bei einem damals noch „normalen“ Zinsniveau von 5 % kann sich der Staat jedes Jahr dann das Geld für die Zinszahlungen ohne schlechtes Gewissen leihen, weil die Schuldenquote bei einem Nominalwachstum von 3 % unverändert bliebe. Das ist auch gerecht, weil aktuelle Investitionen auch der nächsten Generation zugutekommen.

Andererseits sollten dann aber auch jene den finanziellen Spielraum ausnutzen, welche die Kriterien bereits erfüllen. Von einer „schwarzen Null“ war nie die Rede. Zumal die Entwicklung gezeigt hat, dass zur Zielerreichung stets zuerst bei Investitionen gespart wird, weshalb dann die Infrastruktur verfällt und Zukunftsausgaben darniederliegen. Es kommt also darauf an, wofür man das Geld ausgibt. Die jüngsten Ausgabenentscheidungen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Richtung soziale Wohltaten zeigen, dass Berlin hier nichts dazugelernt hat. Das gilt in den anderen Euro-Staaten aber genauso. Damit reduziert sich das Wachstumspotenzial und somit die Fähigkeit, in Zukunft höhere (demografische) Lasten zu schultern. Statt sich über Milliardenfonds in der EU zu verständigen, wäre es daher besser, sich auf eine Wachstumspolitik zu einigen in Anerkennung der Stabilitätskriterien – aber mit klarer Benennung, welche Investitionen keinesfalls gekürzt werden dürfen. Kurz: Die Fiskalpolitik muss sich Ausgabenregeln unterwerfen.

Kurs auf die nächste Krise

Aber vielleicht lässt die sich abzeichnende Konjunkturwende ohnehin keine finanziellen Spielräume mehr zu und es gilt, sich gegen die nächste Rezession zu wappnen. Dann ist den Regierungen das nationale Hemd natürlich näher als der europäische Rock, was jeden Kompromiss blockiert. Und was bleibt dann, um den Schuldenberg abzutragen? Inflation, Währungsreform, Staatsbankrott. Seit dem Jahr 1800 hatte es weltweit rund 250 Staatspleiten für die Auslandsschulden und mindestens 68 Inlandspleiten gegeben, bei denen die Einlagen der eigenen Bevölkerung in Landeswährung betroffen waren, haben die US-Ökonomen Kenneth S. Rogoff und Carmen Reinhart nachgezählt. Ein solches Szenario würde dann auch jene Staaten in die Krise stürzen, die wenigstens versucht haben, eine nachhaltige Finanzpolitik zu betreiben. Die Konsolidierungsanstrengungen Deutschlands wären dann weitgehend umsonst gewesen.