Deutschland ist Globalisierungsgewinner, dennoch werden Freihandel und Markt kritisch gesehen

Von Stephan Lorz, Frankfurt

Der Globalisierungsreport 2018 der Bertelsmann-Stiftung lässt keinen Zweifel zu: Deutschland gehört zu den Ländern, die am meisten von der Globalisierung profitieren (6. Platz). Das Bruttoinlandsprodukt habe sich zwischen 1990 und 2016 infolge von mehr Freihandel, internationaler Verflechtung und Spezialisierung hierzulande um jährlich 1 150 Euro pro Kopf erhöht, so der von Prognos erstellte Bericht. Der Wohlstand der Deutschen ist durch die Globalisierung also gestiegen.

Und dennoch: Blickt man auf die politische Diskussion, scheint es, als ob es durch die Weltoffenheit mehr Probleme als Lösungen gibt. Von einer zunehmenden sozialen Ungleichheit ist die Rede – trotz rekordhoher Beschäftigung, enormer staatlicher Umverteilung und steigender Lebensqualität. Die Menschen fanden sich sogar zu Massendemonstrationen zusammen, um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zu stoppen – und haben es geschafft. Die Parteien aus dem linken wie rechten Spektrum wollen gar die Europäische Union zurechtstutzen. Der Brexit ist das Fanal für diese diffuse Unzufriedenheit breiter Bevölkerungskreise in den westlichen Ländern.

Was ist die Ursache für dieses gesellschaftliche Aufbegehren? Lässt sich der Unmut auch anhand von Fakten begreifen? Oder ist er eher Ausdruck einer soziologischen Befindlichkeitsstörung, die sich vor allem aus den Filterblasen der sozialen Medien speist und dann eine Eigendynamik entwickelt hat?

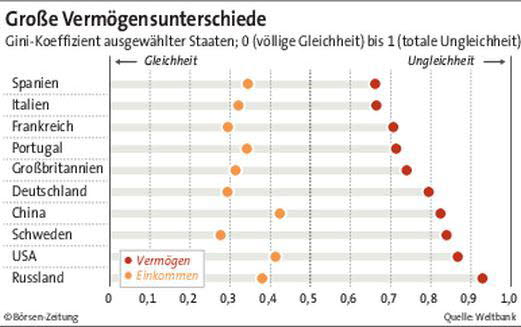

Tatsache ist, dass die Globalisierung global betrachtet eine enorme Armutsreduzierung bewirkt hat. Die Ungleichheit zwischen den Ländern wurde verringert, gemessen am Gini-Koeffizienten, der die Einkommensverteilung darstellt (siehe Grafik). Vor allem in den Schwellenländern wächst die Mittelschicht rasant, wird die Armut zurückgedrängt.

Der Aufstieg dieser Länder wurde allerdings auch erkauft durch Jobverlagerungen von den Industrieländern – wegen der Marktnähe und günstigerer Produktionskosten. Anfangs konnte der Jobverlust in den entwickelten Staaten noch durch den wachsenden Exportmarkt und durch Spezialisierung der Volkswirtschaften kompensiert werden. Doch ist ein gewisses Maß an Globalisierung erst einmal erreicht, zeigt eine Studie von Valentin Lang von der Universität Zürich und Marina Mendes Tavares vom Internationalen Währungsfonds (IWF), vermindern sich die Wohlstandszuwächse. Und was noch wichtiger ist: Sie kommen dann zudem weniger den unteren Einkommen zugute als den Besserverdienenden. Das, so Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank, lässt die Ungleichheit noch stärker ansteigen.

Sorgen in der Bevölkerung

Solche Mechanismen bestärken natürlich das Gefühl in der Bevölkerung von Industrieländern, benachteiligt zu werden. Objektiv ist seit den 1980er Jahren auch durchaus ein starker Zuwachs an Ungleichheit zu messen; eine Entwicklung, die zuletzt wieder weitgehend zum Stillstand gekommen ist. Nach wie vor aber gilt, was selbst der französische Ökonom Thomas Piketty, der von vielen Globalisierungskritikern als Kronzeuge einer ungerechten Weltordnung angeführt wird, bestätigt: Nirgendwo gibt es so wenig Ungleichheit wie in Europa. Der Anteil der obersten 10 % der Bevölkerung am Gesamteinkommen liege auf dem Kontinent bei 37 %, in Kanada, USA, Russland und China zwischen 41 und 47 %.

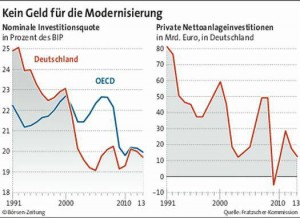

Daher hält es auch Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), für falsch, dem „Wirtschaftssystem“ eine Mitschuld an den Verhältnissen zu geben. Es sei vielmehr Aufgabe der nationalen Politik, die Profite der Globalisierung in die richtigen Bahnen zu lenken. Zu oft werde „die Globalisierung aber zum Sündenbock für eigene Fehler gemacht“. Um die Globalisierung einzuhegen, sollte man laut Fratzscher aber nun nicht eine egalitäre Gerechtigkeit zum Ziel haben, sondern müsse die Chancen- und Leistungsgerechtigkeit fördern. Und das habe viel mit Bildung und Infrastruktur zu tun.

Seit einigen Jahren haben das auch der IWF und die Industrieländerorganisation OECD erkannt, die früher auf schlichtes Wachstum und Freihandel gesetzt haben in der Hoffnung, dass der Markt schon für eine effiziente und irgendwie gerechte Verteilung sorgt. Sie selbst fordern nun mehr „Inclusive Growth“. Zu wenig habe man auf die Frustration der Verlierer und Abgehängten geachtet, heißt es selbstkritisch. Und die soziale Umverteilung sei vor allem als Störfaktor im Marktgeschehen betrachtet und entsprechend gegeißelt worden, statt ihre befriedende Funktion zu würdigen. Das spiele jetzt den Extremisten jeder Couleur in die Hände.

Steuerhoheit untergraben

Die „Sozialreparatur“, auf die man nun setzt, kann aber nicht mit dem nötigen Drehmoment in Gang gesetzt werden. Zum einen sind die Staaten vielfach bereits überschuldet, zum anderen wird ihre Steuerhoheit zusehends durch die Digitalisierung untergraben, weil die Profite der großen Digitalkonzerne im virtuellen Raum verschoben werden. Zudem kommt ein neues Problem auf die Staaten zu: Jobverluste durch Digitalisierung und Roboterisierung, was den Sozialstaat unter zusätzlichen Druck setzt. Denn durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz werden selbst Berufe überflüssig, die bisher vor Automatisierung sicher schienen.

In den USA drohen einer Studie der Universität Oxford zufolge, bis 2030 fast die Hälfte der Jobs wegzufallen. In Deutschland, so die Ökonomen der ING-DiBa, könnten von den rund 31 Millionen sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigten rund 18 Millionen durch Roboter und Software ersetzt werden. Automatisierung gab es zwar schon immer. Auch die Webstühle ersetzten massenweise Arbeitsplätze. Völlig unklar aber ist, wo die neuen Märkte entstehen, die als Kompensation dienen könnten. Und selbst wenn Hoffnung naht – in der Übergangszeit dürfte eine Wirtschaftskrise politische Tumulte mit sich bringen, die an den Grundfesten der Gesellschaftsordnung rütteln.

Hinzu kommt, dass Automatisierung und Digitalisierung die soziale Ungleichheit strukturell noch weiter befeuern. Das The-winner-takes-it-all-Prinzip bei digitalen Netzwerken lässt Superstar-Firmen hochkommen zulasten aller anderen Akteure auf dem Markt, wie die Ökonomen der Bertelsmann-Stiftung warnen. Das geht nicht nur mit einem Verlust von Jobs einher, sondern Studien zufolge auch mit einem Rückgang der Lohnquote. Der einflussreiche und liberale Ökonom Tyler Cowen geht davon aus, dass künftig eine Elite von 10 bis 15 % der Erwerbstätigen alle globalen Produktionsprozesse leiten wird; die Fachkenntnisse dieser Elite reichten aus, um die intelligenten Maschinen und Roboter weiterzuentwickeln und weltweit zu steuern. Der US-Ökonom Jeremy Rifkin warnt schon seit Jahren: „Wir vollziehen gerade einen Wandel hin zu einem Markt, der zum allergrößten Teil ohne Arbeitskraft funktioniert.“

Grundeinkommen als Lösung?

Doch wer soll die Produkte überhaupt kaufen, wenn immer mehr Schichten verarmen und sich die Gadgets der modernen Technikwelt nicht mehr leisten können – ganz abgesehen von der politischen Sprengkraft, die heute schon die Armuts- und Ungleichheitsdiskussion entfaltet?

So manche Digital- und Technikkonzerne favorisieren die Etablierung eines bedingungslosen Grundeinkommens, sagen aber nicht, woher das Geld hierfür genommen werden soll (zumal sie sich selbst gerne der Steuerpflicht entziehen). Frank Rieger vom Chaos Computer Club schlägt daher eine Steuer vor, wie sie schon einmal in den 1970er Jahren als „Maschinensteuer“ hochgekommen ist: „Wenn uns Roboter und Algorithmen in der Arbeitswelt ersetzen, sollten sie auch unseren Platz als Steuerzahler einnehmen.“ Hieraus könnten dann die sozialen Sicherungssysteme alimentiert werden. Eine solche Steuer ließe sich aber nur international konzertiert durchsetzen, weil ansonsten die heimische Wirtschaft im Kostenwettbewerb den Kürzeren ziehen würde. Sie ist also sehr unwahrscheinlich.

Verantwortung der Politik

Eine andere Möglichkeit wäre ein Neustart in der Bildungspolitik. Die gerne in Talkshows und Sonntagsreden verbreiteten Rezepte müssten dafür endlich umgesetzt werden. Nur durch eine moderne Bildungspolitik kann der Wandel in der Arbeitswelt gelingen, können die neuen anspruchsvollen Jobs nach Deutschland geholt und das Gemeinwesen nachhaltig finanziert werden. Die bisherigen Ansätze – Beispiel Digitalpakt – waren nicht nur ergebnislos, sondern geradezu peinlich für einen Industriestaat wie Deutschland. Letztendlich braucht das Land einen „New Deal“, um den Menschen wieder eine Perspektive zu geben; eine Hoffnung zu schenken, dass es ihnen in der Zukunft besser gehen wird. Das wäre die Grundlage für „Inclusive Growth“. Das Gefühl von Ungleichheit und Ungerechtigkeit könnte zurückgedrängt werden und die Politik und die Institutionen würden wieder das Vertrauen gewinnen, das ihnen weite Bevölkerungskreise entzogen haben.